15

Эволюция словаря революции

Похожих революций не бывает, но революция XXI века пока отличается от всех предыдущих совсем уж разительно. Ее субъект — в большей степени отдельный человек, чем общества, страны или классы. А среди ее главных объектов — чувства, мысли и переживания, которые нуждаются в защите. Ее атака направлена против существующих человеческих отношений не в меньшей степени, чем против политического строя, а к личным границам она относится серьезнее, чем к государственным. Это революция индивидуалистов, революция частного, отдельного, самоценного, оказавшегося в фатальном разладе с окружающим миром.

Текст: Ольга Федянина

Похожих революций не бывает, но революция XXI века пока отличается от всех предыдущих совсем уж разительно. Ее субъект — в большей степени отдельный человек, чем общества, страны или классы. А среди ее главных объектов — чувства, мысли и переживания, которые нуждаются в защите. Ее атака направлена против существующих человеческих отношений не в меньшей степени, чем против политического строя, а к личным границам она относится серьезнее, чем к государственным. Это революция индивидуалистов, революция частного, отдельного, самоценного, оказавшегося в фатальном разладе с окружающим миром.

Необратимость этого разлада определяет характер происходящего: если новое согласие может быть достигнуто только в новых обстоятельствах — это и называется революцией. Революция — Великий Несогласный, которому существующий глобальный расклад и уклад не может больше предложить ничего удовлетворительного.

Гибридная революция 2000-х не имеет общего направления, цели, видимой точки отсчета и хоть какой-нибудь предсказуемой протяженности. Как и все прошлые революции, она отрицает достижения предшественников — и стоит при этом у них на плечах. Ее прямой предшественник — революция 1960-х. Именно тогда на улицы Америки и Западной Европы — а чуть позже и Восточной — вышло поколение (и на самом деле даже не одно), для которого сохранение порядка вещей выглядело не обещанием, а угрозой.

Главным словом той революции было слово «свобода». Какой свободы добивались 1960-е — на парижских и пражских улицах, в латиноамериканских и восточноазиатских повстанческих лагерях, в нью-йоркских, берлинских, лондонских квартирах и ночных клубах? Свободы от все регулирующей моральной нормы, лицемерной и порождающей неврозы. От унизительного разделения мира на привилегированных и обделенных, первый и второй сорт, белых и черных, мужчин и женщин. На Западе — свободы от неравенства, на Востоке — от уравниловки. И везде — от ограниченности горизонта и замкнутости человека в пространстве повседневности. От расчерченности частной и публичной жизни. От всего того, что послевоенный мир строил с таким трудом и назвал порядком.

В революции 1960-х было много эгоцентричного, наивного, догматичного, лицемерного и просто глупого — но в общем и целом она победила даже там, где ничего не добилась: она показала, что каждый человек в состоянии выйти из любой социальной клетки. И в этом смысле свобода, написанная на знаменах 1960-х, стала новой реальностью — если не жизни, то представления о жизни.

2000-е пока что выглядят так, как будто они не прочь некоторые из клеток вернуть назад — или создать на их месте новые. На самом деле эта консервативность — не более чем иллюзия, просто потому, что сегодняшнее Великое Несогласие никуда нас не возвращает, у него нет точки статус-кво в прошлом. И на его знаменах тоже написано «свобода» — но содержание и смысл этой свободы изменились, подчас до неузнаваемости. Свобода 2000-х — иногда прямая наследница, иногда дальняя родственница, а иногда прямой антагонист свободы 1960-х. Звучит как противоречие, но способность жить с противоречивой картиной мира — это тоже свобода, возможно, самая труднодостижимая.

Протест

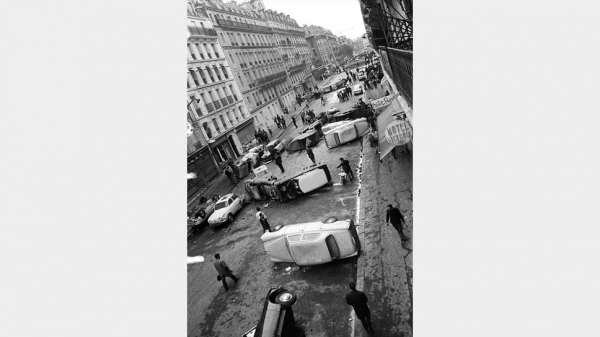

«Баррикада перегораживает улицу, но открывает путь»

Улица Гей-Люссака в Латинском квартале в Париже после столкновения студентов и полиции, 11 мая 1968

Фото: AFP

Для 1960-х свобода без публичного массового протеста вообще невозможна: она — его цель и результат. 1960-е и отчасти еще 1970-е — время не многотысячных, а многомиллионных протестных акций. Все, что происходит за закрытыми дверями, чего можно добиться эволюционными стратегиями, лоббистским давлением, вызывает недоверие. Это не только борьба, но и своего рода процесс публичного самоопределения: человек определяется тем, против чего он готов пойти на баррикады.

В 1980-х идея того, что свобода должна быть завоевана, сдвинется с запада на восток, а на западе массовый протест раздробится на мозаику локальных и частных. Ни восточный, ни западный мир больше не пишут на своих знаменах требований глобального переустройства мира — и в этом, как бы усеченном варианте обе стороны имеют относительный успех, хотя чем дальше на восток, тем чаще завоеванная в результате массового протеста свобода оборачивается новыми формами тирании. Запад в основном предпочтет локальные сражения — за отказ от атомной энергии, за разумное потребление, против непомерных заработков концернов, против вырубки тропического леса, строительства конкретного моста и осушения нашей реки. Все они отчасти используют — или имитируют — практики массового протеста, хотя бы и в масштабах одного поселка городского типа.

Протест XXI века технологичен, его массовость больше не связана накрепко с пространством (хотя миллионные манифестации и акции не уходят в прошлое совсем — только в последний год случились BLM и Беларусь), в нем невидимо участвует любой сидящий перед компьютером и комментирующий происходящее. В отличие от 1960-х, где протестной единицей считается только вышедший, сейчас можно быть протестантом, не участвуя в акциях непосредственно, а просто поддерживая любой протест публично. На этом фоне становится распространенной новая протестная форма — одиночный пикет: человек с плакатом не останется незамеченным, его фото сотнями и тысячами будет воспроизведено в социальных сетях.

«Вся надежда людей в революционном созидании: это единственный способ избавиться от стыда и реагировать на то, что невозможно терпеть»Жиль Делёз, «Контроль и становление. Диалог с Антонио Негри», 1990

Секс

«Чем больше я занимаюсь любовью, тем больше мне хочется заниматься революцией»

Освобождение секса в 1960-х — это публичное освобождение его от сопутствующих рамок, предпосылок и последствий. Действовавшая до тех пор конвенция предполагала, что если мужчина и женщина занимаются сексом, то делают они это «потому что» — потому что что-то: любят друг друга, хотят детей, они муж и жена или собираются ими стать. 1960-е отменяют «потому что». И открыто говорят, что секс не нуждается в каких бы то ни было основаниях, помимо самого себя, и совсем не обязательно, чтобы им занимались мужчина и женщина, и совсем не обязательно вдвоем. Более того, в 1960-х принято считать, что сопровождающие секс табу — одна из главных причин всех прочих несвобод.

Ну и главное освободительное слово 1960-х — это слово «таблетка». Доступные противозачаточные таблетки избавляют от страха беременности, детей, семьи, то есть возникающих обязательств.

Но несмотря на то, что свободный секс 1960-х считается достижением равноправия, в гетеросексуальных отношениях это была в значительной степени игра на мужской стороне поля — секс без отношений, обязательств и последствий был реализацией мужской мечты о свободе. Важно и то, что принятый как общественная норма свободный секс становится как бы обязанностью — отказ соответствовать чьим-то сексуальным ожиданиям рассматривается практически как проявление мелкобуржуазного оппортунизма.

В 1980-е наступает эпоха ВИЧ, и концепцию «все со всеми в любое время, в любом месте и любым способом» приходится срочно корректировать. Свобода секса остается общественным консенсусом, но ключевым оказывается слово «безопасность».

Новый век и вовсе расстается с романтизацией свободного секса. Отношение людей к собственному телу и к вопросам пола становятся гораздо сложнее, и главным элементом сексуальной свободы становится согласие. Ни страсть, ни внезапный порыв, ни измененное сознание, ни любовь не являются больше оправданием действий, на которые один из их участников не выразил артикулированного согласия.

«Так называемую сексуальную революцию часто представляют разновидностью коммунальной утопии, тогда как это была просто очередная стадия роста индивидуализма»Мишель Уэльбек, «Элементарные частицы», 1998

Насилие

«Уничтожайте то, что уничтожает вас»

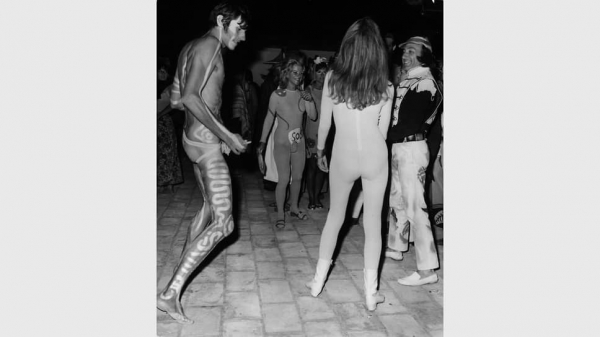

Горящие машины перед полицейским участком в Латинском квартале в Париже, июнь 1968

Фото: AFP

Можно ли добыть свободу насилием? Первое, что бросается в глаза из сегодняшней перспективы,— то, как громко и публично ведется в 1960-х разговор о границах допустимого. Каталог протестных средств систематизируется: срыв лекции, марш, уличная акция, забастовка — что дальше? Самую опасную и хрупкую грань активисты обозначат в 1968-м: насилие против вещей возможно, против людей — нет. Дальше можно буквально по часам следить за тем, как самые радикальные протестанты превращаются в вооруженную подпольную группировку: манифест 1971 года будущей европейской террористки №1 Ульрики Майнхоф заканчивается словами, которые задуманы — и работают — как спусковой крючок: «И, разумеется, стрелять можно».

Семь лет, прошедшие под этим девизом, так ужаснули мир, что на протяжении всех следующих десятилетий в странах первого мира толерантность к насилию будет неизменно падать, стремясь в пределе к исключению его из гражданской жизни. Насилие против личности — это свойство государства, это его родимое пятно, неустраняемый недостаток, который невозможно победить, но нужно постоянно контролировать — чем дальше, тем жестче.

В новом веке общество продолжает расширять понятие насилия: сегодня в него входит и эмоциональное, и вербальное, и психическое насилие, и множество других его вариантов и разновидностей. В любом случае повестка дня однозначна и по-прежнему невыполнима: свобода не с помощью насилия, а свобода от насилия.

«Возложить ответственность за насилие на неграмотных, бедных и безработных — значит закрыть глаза на патологичность нас, привилегированных и сильных, являющихся проводниками насилия»Ниссим Маннатуккарен, колонка в The Wire, 2020

Теория

«Эмансипация человека будет тотальной или ее не будет вовсе»

То, что задним числом студенческое движение описывают преимущественно как историю гормонального взрыва,— хоть и небезосновательное, но все же сильное упрощение. И если в фильме Годара «Китаянка» Анн Вяземски завороженно листает томик афоризмов Мао, то красная книжечка не является тут модным аксессуаром красивой женщины. Протесты 1960-х — очень начитанные протесты, возможно, самые начитанные за всю историю политической борьбы. Европейские и американские левые движения складывались из бесчисленных кружков и групп (не только студенческих), которые изучали все, что возможно: от Маркса и Фрейда до Ленина и Троцкого. Лидеры протеста — от Даниэля Кон-Бендита и Даниэля Бенсаида в Париже до Руди Дучке в Берлине — сплошь социологи, философы, юристы, историки. Уличные баррикады 1960-х обложены теоретическими писаниями всяческого рода — и классическими, и написанными совсем недавно (или пишущимися по ходу), как «Общество спектакля» Ги Дебора или «О геноциде» Сартра. Среди боевых лозунгов 1968-го цитаты Адорно, Блоха, Маркузе занимали то же место, что и цитаты Че Гевары — как бы скептически к этому ни относились сами цитируемые.

Но уже в 1980-е теоретическая подкованность воспринимается скорее как демагогия и манипуляция. Труды «классиков» больше не могут служить руководством к действию, Маркс, Ленин и Мао скомпрометированы слишком хорошим знакомством широкой общественности с политической практикой их последователей.

Протестанты нашего времени вновь изучают теоретические труды по классовой борьбе. Очень распространены теоретические чтения и обсуждения в феминистической среде. Но кажется, что самим современным протестам уже не нужны лидеры-теоретики, им достаточно своего собственного недовольства или отчаяния. Кроме того, у новых теоретиков есть один решающий недостаток — отсутствие перспективы. Если старые идеологи описывали существующий мир как нечто несовершенное, то новые — как нечто исчерпанное. Отсутствие образа привлекательного будущего — отличительная черта большинства современных теоретиков, от Фукуямы до Жижека. Их можно читать, но с ними сложно идти на баррикады.

«Наша революция обнаружила на практике пути, которые указал Маркс» Че Гевара, из выступления на Первом конгрессе молодежи Латинской Америки, 28 июля 1960

Независимость

«Не нужно меня освобождать, я сделаю это сам»

Сын одного из участников протестного марша против войны во Вьетнаме после окончания марша, Окленд, США, ноябрь 1965

Фото: AP

У независимости две ипостаси: независимость стран и народов и независимость личная. В представлении о свободе 1960-х общее было важнее частного — первые массовые демонстрации выходили за корейский и вьетнамский народ, против сегрегации, апартеида, неоколониализма. Демонстрациями дело не ограничивалось — прогрессивная европейская и североамериканская молодежь в 1960-х и 1970-х практиковала «революционный туризм», отправляясь волонтерами в повстанческие лагеря Латинской Америки. Была ли от такого волонтерства польза повстанцам — неизвестно, но молодых европейских левых в тропические лесные коммуны вело не только чувство вины за колониальное прошлое: они считали, что всемирное освобождение скорее придет из этих лагерей и из этих коммун, чем из капиталистических метрополий. Частные судьбы менять сложнее, чем судьбы мира, незалеченные неврозы проще забываются в революционной толпе — этим не полностью, но во многом объяснялся вселенский пафос переустройства.

Революция довольно быстро поняла необходимость независимости личности — недаром одним из самых популярных философских направлений 1970-х стал фрейдомарксизм. Среди требований студенческой молодежи появились те, что обеспечивали личную независимость: это было не так эффектно, но чрезвычайно полезно. Стипендии для студентов, независимо от дохода родителей, доступные детские сады, коммунальные и частные, разнообразные льготы, обеспечивающие высшее образование детям рабочих, и — не в последнюю очередь — доступный психоанализ: эти обыденные, но довольно дорогостоящие мелочи политика шаг за шагом в следующие годы постепенно уступила протестующим. И это, пожалуй, самый реальный практический итог протестного десятилетия.

В следующие десятилетия независимость — как государственная, так и личная — превратилась во внутреннюю категорию. Уже известно, что обретение политической независимости совсем не обязательно заканчивается обретением свободы, и массовые митинги за чужую независимость часто выглядят неуместно. Главной ценностью XXI века стала независимость личная, которая прежде всего понимается как принципиальное отсутствие зависимостей. Зависимость от другого человека, от сети, от корпорации, от отношений, от веществ, от круга общения — все они считаются равно неприемлемыми, или, как стало принято говорить, токсичными. Сегодняшний свободный человек прежде всего независим в своей частной жизни.

«Революция происходит на улицах, потому что она не происходит на кухнях» Александр Клюге, из интервью немецкому телевидению, 1970

Расширение сознания

«Ну это же не может быть всё»

Девушка-хиппи в клубе UFO, Лондон, 1970-е

Фото: Wolfgang Kunz/ullstein bild via Getty Images

Стремление найти границы объяснимого, повседневного, понятного — и нарушить их — идет рука об руку с политическими трендами: борьба за свободу и независимость в экзотических странах означает не только культ Че Гевары, но и обострение интереса к свойствам грибов, кактусов, трав и семян — и к магическим, мистическим практикам. Освобождение придет оттуда. От коллективных медитаций до употребления любых «веществ» — все это способ выйти за дверь реальности, обрести вдохновение и озарение. Озарение при этом дороже жизни — и уж точно дороже здоровья.

К 1980-м мифологизация «расширенного сознания» на Западе практически закончится: дешевые синтетические наркотики станут либо аксессуаром дискотек, либо признаком социальной депривации, дорогие — развлечением для обеспеченных. Путешествия в пограничные зоны больше не озарения и прозрения, не обогащение картины мира, а компенсация — неуспеха, скуки, творческой импотенции.

Вторая волна расширения сознания начнется практически с миллениума — но место «веществ» в нем займет технология. Безграничные возможности сегодня предоставляют компьютерные игры, в которые можно зайти и перестать быть собой, то есть виртуальная и дополненная реальность. Потусторонний мир при этом становится не миром озарения, а миром будущего, в который можно таким образом зайти раньше всех.

«Когда „море течет в наших венах и звезды — наши алмазы», когда все вещи воспринимаются как беспредельные и святые, какой мотив у нас может быть для алчности или самоутверждения, для погони за властью или еще более ужасных форм удовольствия?» Олдос Хаксли, «Двери восприятия», 1954

Движение

«Поколение, внезапно снявшееся с места»

Студенты университета Беркли, путешествующие автостопом, Калифорния, июнь 1971

Фото: Richard Drew, AP

В «правильном» мире нет границ — свободу передвижения мир 1960-х рассматривает как свое естественное право, и там, где речь идет о западных странах, это было право вполне реальное. Автостоп — один из главных символов времени. Это движение постоянно и хаотично, в нем важно не направление к намеченной цели, а возможность внезапно «оказаться» где-то: на итальянском побережье, в камбоджийском военном лагере или просто в соседнем штате.

Через два десятилетия возможность свободного передвижения через границы станет первым требованием протестующего соцлагеря. Основным направлением движения на долгое время станет движение с востока на запад. В 1990-е движение превратится в гигантскую индустрию — от массового сезонного туризма до бизнес-авиации. Свобода пересечения границ остается общечеловеческой ценностью, и мир, кажется, чем дальше, тем ближе к их полному открытию.

Перелом случится после миллениума: массовому туризму сначала будет угрожать терроризм, а затем массовое движение беженцев, спасающихся от локальных политических катаклизмов. И передвижение превращается из объединяющего в разъединяющее, в нем кроются угроза и проблема. И то, что главным зримым образом нынешней пандемии стали захлопывающиеся границы, пустые аэропорты, вокзалы и автобаны,— один из самых угрожающих и пессимистичных знаков времени, последствия которого мы еще не можем оценить в полной мере.

«Вы, ребята, едете, чтобы куда-нибудь добраться, или просто едете?» Джек Керуак, «В дороге», 1957

Равенство

«Будьте реалистами, требуйте невозможного»

Митинг против действий офицера полиции, стрелявшего в чернокожего мужчину, Атланта, сентябрь 1966

Фото: CP, AP

В начале 1960-х вернувшийся из эмиграции в Европу выдающийся неомарксист и социолог Макс Хоркхаймер ярко и непререкаемо выступит против равенства. Для него обязательное равенство было авторитарным, протофашистским свойством. Но и за декларацией «естественного неравенства», очевидно, тоже маячил призрак фашизма. 1960-е отстаивают равенство как синоним свободы — хотя бы на уровне деклараций. Сначала самых больших групп: равенство мужчин и женщин, черных и белых. Позже общество увидит, что групп, страдающих от неравенства, много больше — национальные меньшинства, инвалиды, гомосексуалы, мигранты…

Из всех революционных требований 1960-х равенство оказалось одним из самых долгосрочных — и самым нереволюционным. Потому что его можно бесконечно писать на знаменах крупными буквами, но отстаивать приходится по миллиметру — и всегда с участием государства. Завоевание 1970–1990-х заключалось в том, что любой вид сегрегации и дискриминации постепенно стал считаться общественно нежелательным — хотя бы в теории. Неравенство перестает декларироваться как естественное состояние, теперь оно считается признаком несовершенства общественного и экономического устройства мира. Тогда же появляется позитивная дискриминация, которая, правда, становится предметом такой же яростной полемики, потому что устанавливает новое неравенство — в пользу слабых и обделенных.

Все это очень медленное, но довольно последовательное продвижение, меняющее изнутри тяжеловесные буржуазные конвенции, буквально взорвется в новом тысячелетии. Равенство, неприятие любых привилегий снова окажется революционным. Новая прозрачность всемирных соцсетей делает неравенство гораздо более видимым и слышимым. А новая этика делает представления о неравенстве и дискриминации все более и более пестрыми. Так что уже сложно сказать, от имени какого большинства это неравенство творится: любое общество, если к нему присмотреться, состоит из групп, в той или иной степени страдающих от неравенства.

«Если вы хотите равенства, вы должны ограничить свободу, а если хотите свободы, то у вас не будет равенства» Макс Хоркхаймер, интервью Der Spiegel, январь 1970

Личность

«У того, кто не имеет скверных привычек, скорее всего, нет и личности»

Райнер Вернер Фассбиндер на съемках "Камикадзе-1989", 1982

Фото: Vostock Photo/ScopeFeatures

Для 1960-х личность — это то, что выделяет человека из толпы. Личность организует пространство вокруг себя. Ее сила является ее важным свойством. Талант и харизматичность личности могут оправдать практически любые ее грехи: жестокость, манипулятивность, эмоциональное и даже физическое насилие.

Несложно заметить — чем «больше» личности, тем она ближе к типажу того самого вождя и лидера, который определял ход истории в предыдущие десятилетия. Молодежные протесты 1960-х породили множество таких личностей-лидеров, от Мартина Лютера Кинга до Руди Дучке, массовый поход за свободой всегда шел за кем-то. То, что каждый из них имел знакомые черты мелкого или крупного фюрера, уже в то время бросалось в глаза — и среди людей, категорически не принимавших протестное движение, были совсем не только реакционеры и консерваторы, но и люди, которых пугала любая толпа, собравшаяся вокруг харизматичного оратора. Единственной областью, в которой личностью — лидером, харизматиком и фюрером — можно было быть без зазрения совести и не вызывая подозрений, оставалось искусство: выдающийся художник по определению яркая личность, которой принято прощать все.

Миллениум и его выросший интерес к равноправию ставит под подозрение личность как публичную категорию. Теперь это скорее категория самоосознания, в котором важное место занимают слабости, травмы и неврозы. Право яркой личности на специальное общественное внимание в XXI веке перестает быть чем-то само собой разумеющимся. Вместе с этим постепенно исчезает статус художника-харизматика, которому общество чем дальше, тем больше отказывает в привилегиях, вознаграждающих его за личную яркость.

«Мне кажется, дети следующего столетия будут изучать 1968 год так же, как мы изучали 1848-й» Ханна Арендт, письмо Карлу Ясперсу, июнь 1968

Тело

«Мое тело — мое дело»

Рейв в Сен-Тропе, 1967

Фото: Keystone Features/Getty Images

1960-е — это открытое тело, в прямом и переносном смысле слова. Тело, которое осмелело и выскочило на свободу. Для этого ему потребовалось для начала оказаться в сравнительной сытости и безопасности. Это новое тело, мирное и молодое, не выставляется напоказ, а именно что буквально выскакивает на волю из всех гардеробных условностей. Одновременно с этим появляется тело провокационное: венские акционисты и иже с ними покажут тело не только как плоть, но и как физиологию — писающее, блюющее, срущее, совокупляющееся, кровоточащее. Это требование внимания и респекта к самым интимным проявлениям физиологии — еще и протест против насилия: тело вьетнамца, горящего в столбе напалма, так же выставляется напоказ.

Через полтора-два десятилетия никакая провокация уже не выглядит провокационно, любое выставленное напоказ тело станет привычным — и постепенно станет продуктом. И дело не в том, что модели 1980–1990-х худые, а в том, что их тела — стандарт красоты, абстракция.

После миллениума критерии смешаются. Тело перестанет быть объектом любования (или отторжения), на первый план выйдет его неприкосновенность — как буквальная, физическая, так и неприкосновенность для любой посторонней оценки, что осуждающей, что одобрительной. Только обладатель тела может решать, каким этому телу быть, что ему нужно, как его декорировать и какие границы — пространственные, эмоциональные — по отношению к нему должны соблюдать окружающие. Личное пространство оказывается буквально сверхценностью, объектом борьбы, защиты, обустройства. Свобода нового тысячелетия — в гораздо большей степени свобода от всех, чем свобода вместе со всеми.

Но в процессе этого происходит вещь гораздо более революционная: телу постепенно дается свобода от данного ему рождением пола. Физиологические различия перестают определять не только судьбу — но и личность, образ жизни. Появление «социального пола» означает, что бинарная картина телесного мира «М-Ж» рано или поздно подойдет к своему финалу — мерцающий гендер если еще не стал нормой, то стремится в эту сторону. А развитие медицины последовательно снижает роль главного природного различия и главного многовекового аргумента: один пол вынашивает и рожает, другой — нет. Можно изменить многовековые привычки и наравне заниматься домашним хозяйством и воспитанием, но нельзя решить, кто из нас едет в роддом. Но пока мир смеется над фильмами и комиксами, в которых рожают мужчины, наука незаметно движется в сторону будущего, в котором, судя по всему, и женщины это будут делать только по желанию.

«Тело не предмет, а состояние: это наше видение мира и эскиз нашего будущего» Симона де Бовуар, «Второй пол», 1949

Читайте также:

ХХ век в зеркале своих революций

Подписывайтесь

на Telegram-канал Weekend